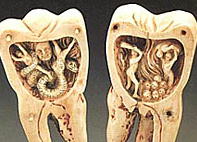

| 歯を食う虫 | ||||

|

||||

| ■中国の殷の時代 甲骨文字の中に、「王の歯を疾めるは、これ虫なるか、これ虫ならざるか」という意味のことが書かれています。 なんと、歯を食う虫がいたために、虫歯になると考えられていました。 ■中国の隋の時代 「諸病源候論」の中に、歯を食う虫について「体長が6,7分で黒い頭」と具体的な大きさや色が書かれています。 しかし、これは歯の中の神経を虫だと思いこんでいたようです。 ■西洋 メソポタミア文明で栄えたシュメール人の教典の中に、「虫の伝説」という項目があり、呪文を唱えれば歯を害する虫を殺すことができると記されています。 バビロン人は呪文を唱えた後、ヒヨスという植物の実を焼いて、虫を駆除したそうです。 ■日本 虫歯の原因・正体は、明治時代になるまで全くわかりませんでした。 歯茎が痛み、腫れて熱を持ち、あごの周囲がまるで蒸されたようになるので「蒸し歯」だという説もありました。 治療もおまじないのようなもので、「急急如律令」と紙に書き、それを口にくわえて噛めば治る、あるいは、絵馬を奉納するなどでした。 |

||||

| 参考資料:日歯広報、大月書店「おもしろい歯のはなし 60選」 | ||||

| BACK TOP |